الملحون في المغرب: فن الشعر والغناء الذي يصون تراث المغرب

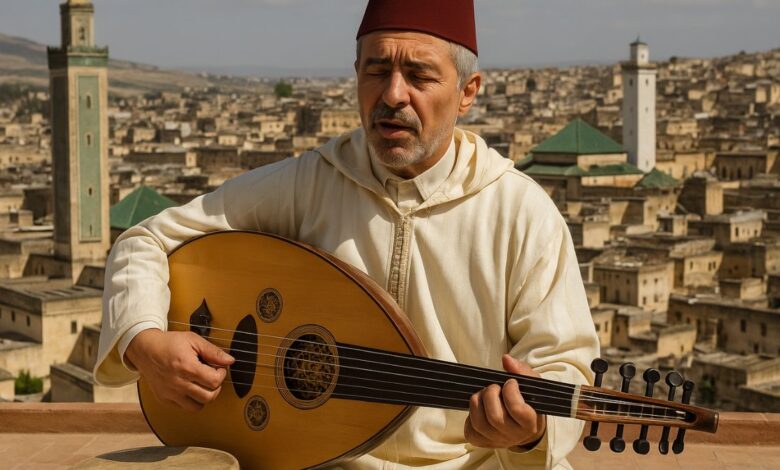

يعدّ الملحون في المغرب واحدًا من أعرق أشكال التعبير الفني في تاريخ المغرب. إنه يجمع بين الشعر والغناء. يشكّل هذا النوع لونًا متميزًا من الفنون الشعبية التي تجسد روح الهوية المغربية. يمتاز هذا الفن بقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية بلغة قريبة من الناس. تتخللها إيقاعات موسيقية تلامس الوجدان. تعيد هذه الإيقاعات إلى الذاكرة أجواء الحرف التقليدية والمجالس الشعبية القديمة.

لا يعتبر الملحون مجرّد شعر مغنّى. بل هو وثيقة ثقافية حيّة تحفظ الذاكرة الشعبية للمغاربة. كما يعبّر عن قيمهم وتقاليدهم ومواقفهم تجاه الحياة والمجتمع. تتناول قصائده موضوعات متنوعة تشمل الحب، والغربة، والكرم، والبطولة، والعدالة، كما تمزج بين الحكمة والفكاهة والرمز.

إن حضور الملحون في الأعراس والمواسم والمهرجانات جعله يتجاوز دوره الفني إلى بعد اجتماعي وثقافي أعمق. فهو وسيلة للتربية الفنية، ومجال للتعبير عن الانتماء، ومنصة للتواصل بين الأجيال.

أصول الملحون في المغرب في وتطوره التاريخي

تعود جذور الملحون إلى القرون الوسطى. نشأ في المدن المغربية الكبرى مثل فاس ومراكش وتافيلالت ومكناس. تبلور في أحضان الحرفيين والعلماء والمتصوفة. كانت الزوايا الصوفية من أبرز البيئات التي احتضنت هذا الفن، لما له من ارتباط بالمدائح والقصائد الروحية.

تأثر الملحون بالشعر العربي الفصيح، خاصة من حيث البناء العروضي. تميز باستخدام الدارجة المغربية التي قرّبته من عامة الناس. كما ساهمت التعددية الثقافية للمغرب — العربية، والأمازيغية، والأندلسية، والإفريقية — في إغنائه على مستوى اللغة والإيقاع والموضوعات.

خلال القرن التاسع عشر، عرف الملحون ازدهارًا كبيرًا. انتشرت الحلقات الفنية في الأسواق والساحات العامة. كان الشعراء يتبارون في نظم القصائد وأدائها. ومع بداية القرن العشرين، بدأ تسجيله صوتيًا. تم بثّه عبر الإذاعة المغربية. هذا ساهم في انتشاره الوطني وتحوله من تراث محلي إلى فن رمزي يمثل الهوية المغربية ككل.

وفي سنة 2023، اعترفت اليونسكو بالملحون المغربي كـ”تراث إنساني غير مادي”. كان ذلك لحظة مفصلية في تاريخ هذا الفن. أعاد هذا الاعتراف له الاعتبار على الصعيد الدولي.

البنية الشعرية والموسيقية للملحون

يتميّز الملحون ببنية فنية دقيقة تجمع بين الوزن والقافية واللحن. فهو يخضع لتقطيع إيقاعي منتظم يعتمد على وحدات صوتية موسيقية، ويستخدم فيه وزن “مفاعيلن” و”فاعلاتن” بتصرفات مغاربية محلية.

1. الوزن والقافية

الوزن في الشعر الملحوني ليس مجرد شكل فني، بل أداة لبناء الإيقاع الداخلي الذي يعكس العاطفة والمعنى. أما القافية فهي عنصر مرن. تستخدم لتقوية التذكّر الصوتي عند المستمع. قد تتعدد داخل القصيدة الواحدة. هذا يعطي النص تنوعًا موسيقيًا فريدًا.

2. اللغة والأسلوب

يكتب الشعر الملحوني بالدارجة المغربية القريبة من الفصحى، مع توظيف أمثال وألفاظ شعبية تعبّر عن البيئة المحلية. هذه الثنائية اللغوية تمنحه عمقًا وثراءً، حيث يجمع بين البساطة والرمزية.

3. اللحن والأداء

يترافق الشعر الملحوني مع ألحان تعتمد على مقامات موسيقية مغربية تقليدية مثل “الرصد” و”البياتي” و”السيكا”. وتستخدم آلات تقليدية مثل العود، والكمان، والطار، والرباب، ما يخلق تجربة فنية شاملة تجمع بين الشعر والموسيقى.

الموضوعات في الشعر الملحوني

يتناول الملحون طيفًا واسعًا من القضايا، ويصنّف عادة إلى ثلاثة محاور رئيسية:

1. الملحون الغزلي

يتغنى بالحب العفيف والعشق الروحي، ومن أشهر قصائده “الغزال فاطمة” و”لالة خناثة”. يمتاز بأسلوب راقٍ يستخدم التشبيه والاستعارة للتعبير عن المشاعر.

2. الملحون الديني والصوفي

يتضمن المديح النبوي، والابتهالات، والتعبيرات الروحية. اشتهر شعراء مثل سيدي قدور العلمي والحاج محمد بن علي المسفيوي بقصائدهم التي تمزج بين الإيمان والجمال الفني لفن الملحون.

3. الملحون الاجتماعي والسياسي

يعالج قضايا الناس اليومية، كالعدالة، والكرامة، والفقر، والحرية. كما نجد فيه نقدًا اجتماعيًا ساخرًا أو حكيمًا يعبر عن وعي المجتمع المغربي تجاه تحوّلاته.

أبرز شعراء الملحون ورواده

1. سيدي قدور العلمي (1776–1869)

يُعتبر من أعمدة فن الملحون الكلاسيكي، كتب قصائد خالدة مثل البردة العلمية ويا من لعبت به الأشواق. جمع بين التصوف والحكمة الشعبية، وكان له تأثير كبير على الأجيال اللاحقة.

2. أحمد الرباحي

تميّز بأسلوبه السلس وقدرته على صياغة القصائد التي تمزج بين الفصحى والعامية، مما جعله قريبًا من جمهور واسع. عبّرت أعماله عن قضايا وطنية واجتماعية بعمق إنساني كبير.

3. عبد الرحمان المجذوب

شاعر حكيم، اشتهر بأبياته التي صارت أمثالاً متوارثة مثل:

“الناس فالناس، واللي خلا عادتو قلّت سعادتو.”

كان شعره يجمع بين البصيرة الأخلاقية وروح السخرية الذكية، مما جعله من أوائل من أرّخوا للفكر الشعبي المغربي.

4. عبد الله العلوي (جيل الألفية)

يمثل الجيل الجديد من الشعراء الذين أعادوا تقديم الملحون في قوالب معاصرة. هم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هذا الفن. ويعملون على إحياء لغته بين الشباب.

5. أبرز شعراء الملحون المغربي وأزمنتهم

| الشاعر | الفترة الزمنية | أهم المميزات أو الأعمال |

|---|---|---|

| سيدي قدور العلمي | 1776 – 1869 | من كبار شعراء الملحون الكلاسيكي، جمع بين التصوف والحكمة الشعبية، كتب قصائد خالدة مثل يا من لعبت به الأشواق. |

| الحاج محمد بن علي المسفيوي | القرن 19م | تميز بمدائحه النبوية وقصائده الروحية ذات الطابع الصوفي العميق. |

| عبد الرحمان المجذوب | القرن 16م | شاعر حكيم، اشتهر بأقواله التي تحولت إلى أمثال مغربية، مثل “الناس فالناس، واللي خلا عادتو قلّت سعادتو”. |

| أحمد الرباحي | القرن 20م | جمع بين الفصحى والدارجة، عبّر عن قضايا اجتماعية ووطنية بأسلوب بسيط قريب من العامة. |

| الحاج الحسين التولالي | 1924 – 1998 | من رموز إحياء الملحون في القرن العشرين، تميز بصوته القوي وتلحينه لقصائد كلاسيكية بأسلوب عصري. |

| عبد الله العلوي | جيل الألفية (2000م – الآن) | يمثل الجيل الرقمي الجديد، يعمل على إحياء الملحون عبر المنصات الإلكترونية ودمجه في الأغنية المغربية الحديثة. |

دور الملحون في الثقافة الشعبية المغربية

الملحون ليس فنًا معزولًا، بل هو ركيزة من ركائز الثقافة المغربية. فهو حاضر في الأعراس، والمواسم الدينية، والاحتفالات الوطنية. يعبر عن قيم مثل التضامن، والكرم، والحب، والإيمان، ويجسد روح الجماعة المغربية.

في الأعراس، تغنّى القصائد التي تمجد الزواج وتدعو للوفاء، بينما تُستخدم في المواسم قصائد المدح الديني. كما يؤديه الحرفيون في الورش والأسواق كوسيلة لتخفيف التعب وإضفاء روح من البهجة.

يعتبر فن الملحون أيضًا وسيلة لنقل الحكمة الشعبية، إذ تحمل قصائده رسائل أخلاقية وتربوية عميقة، مثل الدعوة إلى التسامح، والصدق، والإخلاص.

الملحون في المغرب والإعلام الحديث

ساهمت الإذاعة المغربية في خمسينيات القرن الماضي في توثيق مئات القصائد الملحونية. لاحقًا، أنتج التلفزيون برامج مثل ليالي الملحون وأنغام من التراث، ما ساعد في تعميمه على نطاق واسع.

أما في العصر الرقمي، فقد أصبح الملحون ظاهرة رقمية جديدة، حيث انتقل من الساحات إلى المنصات الرقمية. تنتشر اليوم تسجيلات الفنانين والشعراء على يوتيوب وفيسبوك، مما أعاد له جمهوره وأثار اهتمام الباحثين والأكاديميين.

غير أن هذا الانتشار الرقمي يطرح أيضًا تحديات تتعلق بجودة المحتوى، واحترام الأصالة، ومخاطر التبسيط المفرط للغة التراثية.

التحديات المعاصرة التي تواجه الملحون

رغم اعتراف اليونسكو به كتراث إنساني، فإن فن الملحون لا يزال يواجه مجموعة من التحديات:

- تراجع الاهتمام به لدى الأجيال الشابة بسبب هيمنة الأنماط الموسيقية الحديثة.

- غياب التوثيق الأكاديمي المنظم الذي يحفظ القصائد القديمة بشكل دقيق.

- قلة الدعم المادي والمؤسساتي لمهرجانات الملحون المحلية.

- ضعف تعليم الفنون التراثية في المدارس، ما يؤدي إلى فقدان التواصل بين الجيلين.

هذه العوامل تجعل من الضروري إنشاء برامج تعليمية ومراكز بحثية تعنى بدراسة وتوثيق الملحون وإدماجه في مناهج الفنون والثقافة المغربية.

الجهود الوطنية للحفاظ على التراث الملحوني

تعمل وزارة الثقافة المغربية، إلى جانب جمعيات مثل رابطة شعراء الملحون بالمغرب، على تنظيم مهرجانات وندوات علمية سنوية، أبرزها:

- مهرجان الملحون بمكناس

- أيام الملحون بتافيلالت

- مهرجان فاس لفن الملحون والموسيقى الروحية

كما تم إنشاء مشاريع رقمية لتوثيق القصائد وجمعها في أرشيف وطني مفتوح للباحثين.

إضافة إلى ذلك، تُنظم ورش تعليمية لتلقين الشباب أصول كتابة وتلحين الملحون، بمشاركة شيوخ الفن المعروفين.

الملحون في المغرب والهوية الوطنية

يعدّ الملحون مرآة للهوية المغربية بكل مكوناتها. فهو يوحّد بين الطبقات الاجتماعية، ويمزج بين اللغة واللحن، والدين والدنيا، والعلم والفن.

هذا التكامل بين الأصالة والتجدد جعل منه فنًا يتجاوز الزمن، إذ يعبّر عن ماضٍ مجيد وحاضر متجدد. فالملحون ليس مجرد قصائد تتلى، بل هو ذاكرة جماعية تختزن وجدان الشعب المغربي وتمنحه إحساسًا بالاستمرارية الثقافية.

مستقبل الملحون في العصر الرقمي

مستقبل الملحون مرتبط بقدرة المغرب على دمجه في الثقافة الرقمية والتعليمية. يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي لتوثيق القصائد وتحليل الأوزان الموسيقية، أو إنشاء منصات تفاعلية تربط الفنانين بالجمهور.

الملحون يمتلك جميع مقومات النهضة الثقافية الجديدة: الأصالة، والمرونة، والحمولة الإنسانية. وإذا استمر الدعم المؤسسي والاهتمام الأكاديمي، فسيظل الملحون جسرًا بين الأجيال ومصدر فخر ثقافي للأمة المغربية.

الملحون في المغرب : خلاصة

إن فن الملحون ليس مجرد موروث فني، بل هو ذاكرة وطنية نابضة بالحياة. يمثل تفاعلًا عميقًا بين الإنسان المغربي ولغته وبيئته، ويعكس قدرة المجتمع على تحويل تجربته اليومية إلى شعر وغناء وجمال.

الحفاظ على هذا التراث مسؤولية جماعية تتجاوز الفنانين والباحثين لتشمل المؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمع المدني. فكل بيت يحتفي بالملحون، وكل شاب يكتشف سحره، يشارك في حماية أحد أعمدة الثقافة المغربية الأصيلة.